『小学生版N-impro』ってどんなゲーム?

N-improは、自分の住むまちで高齢者と人々の間に起こりうる状況について考え、さまざまな立場の人が対話をしながら進めるカードゲームです。小学生版N-improは、小学校の先生方と協力し、児童がより自分ごととして捉えやすいように、高齢者が困っている状況を児童向けにアレンジして作成されました。このゲームを通じて、児童は高齢者への対応について主体的に考え、自分の意見を述べながら、多様な考え方を学ぶことができます。

どんな時に使えるの?

小学生N-imporoは、以下のような場面で活用できます。

- 高齢者について学ぶ授業で

小学校の授業で高齢者について学ぶ際に、児童が実際に考え、話し合うきっかけを作ることができます。ゲームを通じて、高齢者が困っている具体的な状況を自分事として捉え、どのように対応すればよいかを考える力を養います。 - 認知症サポーター養成講座と組み合わせて

小学生向けの認知症サポーター(キッズサポーター)養成講座の一環として活用できます。N-improを取り入れることで、児童が認知症のある高齢者と関わる場面を想定し、どのように接すればよいかを具体的に考え、学ぶことができます。 - 総合的な学習の時間で

地域の課題を学ぶ「総合的な学習の時間」に活用することで、児童が自分たちの住む地域における高齢者との関わりについて考える機会を持つことができます。

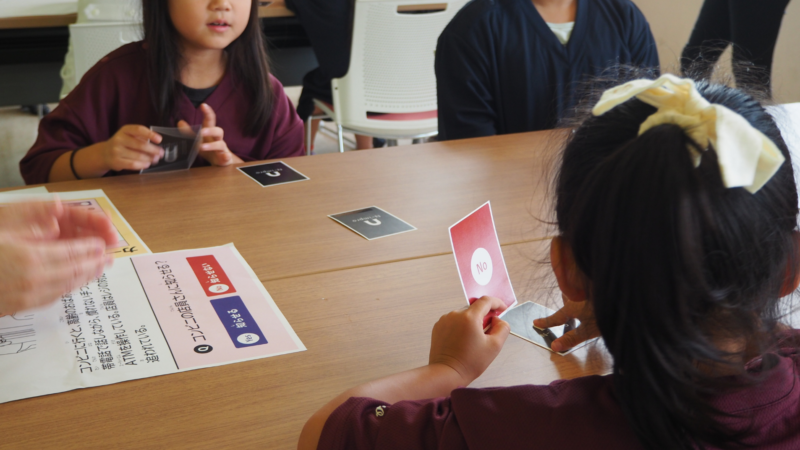

小学校の授業で活用しています

- 東京都日の出町と東京大学が進める「高齢者にやさしいまちづくり」プロジェクトの一環として、日の出町立本宿小学校と大久野小学校では「高齢者理解教育」の授業を実施しています。そのカリキュラムの一部として、小学生版N-improを活用し、高齢者や認知症について学ぶとともに、自分たちの住むまちで高齢者と出会った際に、どのように行動すべきかを考えます。グループで話し合いながら、多様な意見を共有し、高齢者への理解を深める機会としています。

- さらに本宿小学校では、学習のまとめとして児童自身がN-improカードを考え、作成しています。これにより、まちの中で高齢者が困る場面を想定し、それに対してどのように対応できるかを主体的に学ぶことができます。この取り組みを通じて、児童がより実践的に高齢者への理解を深め、行動につなげることを目指しています。

小学生版N-improカードをご利用希望の方へ

小学生版N-improカードおよび解説資料をご希望の方には、個別にお送りします。お問い合わせフォームからご連絡ください。また、より多くの学校でご活用いただけるよう、小学生版N-improを使用した授業の学習指導案を公開しています。ぜひご活用ください。

ゲームのルール

- 司会者が「状況カード」を読み上げる

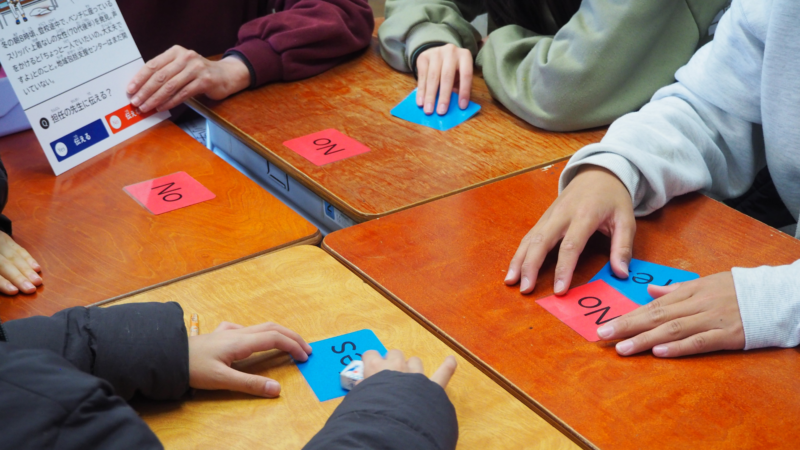

- YES・NOカードのどちらかを選ぶ

提示された状況に対し、参加者はYES・NOどちらかのカードを選び、他のメンバーに見えないように伏せて机の上に置く。ここでは選んだカードに正解はありません。YES・NOの回答カードを理由と共に選ぶことが重要。

- カードの答えを開示する

司会者の合図で全員一斉にカードを開示する。

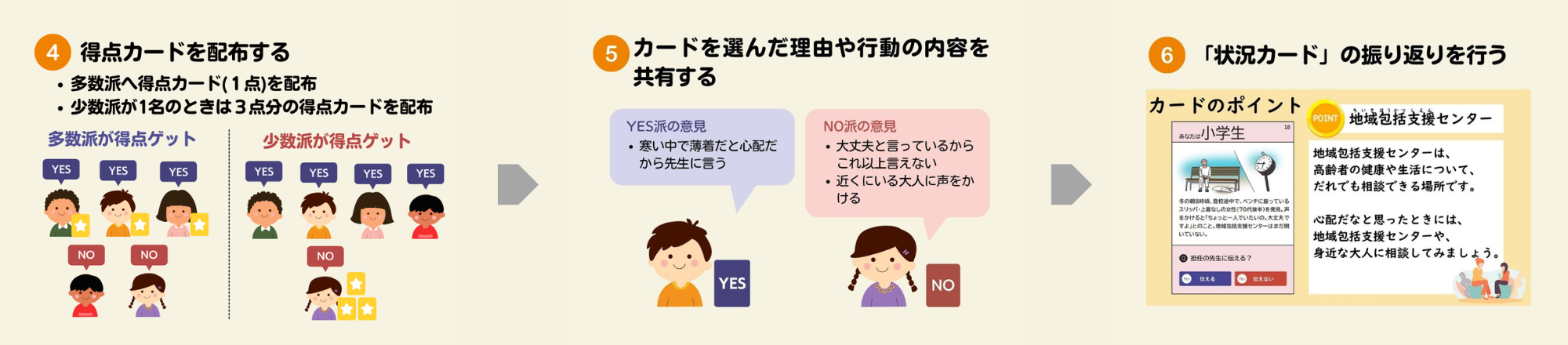

- 得点カードを配布する

多数派の回答に得点カード(1点)を配布する。ただし、少数派が1名だった場合、その1名に3点分の得点カードを配布する。

少数派には「多数派が必ずしも正しいわけではない」「貴重な意見を出してくれてありがとう」という意味を込め、得点カードを配布する。

- カードを選んだ理由を共有する

YES・NOのカードを選んだ理由や、具体的にどのような行動をとるかについて、参加者同士で話し合う。 - 以上の流れを状況カードごとに繰り返し、最終的に獲得点数が最も多い人が勝利となる。